「天上的星星為何像人群一般的擁擠呢?地上的人們為何又像星星一樣的疏遠?」最近探索外星生命的動作頻頻,NASA發射探測器調查木星衛星「木衛二」冰層下是否藏有液態水,而NASA和SpaceX也簽約,將發射無人機搜尋土星最大衛星泰坦,瞭解是否曾經孕育過水基或碳氫化合物形式的生命。天文科學家們更積極利用人工智慧,加快對數十億顆行星可能蘊藏生命環境的篩選辨識。往外尋求生命跡象之餘,地球上的人們卻越來越沒把握,面對自動深度學習的科技,彼此是聯繫得更緊密或是更疏離?人們還是萬物之靈嗎?如何和類生命、類思考能力的物相處?人類的未來是異質共生組合的新世界,或是機器反嗜、文明終結的反烏托邦?

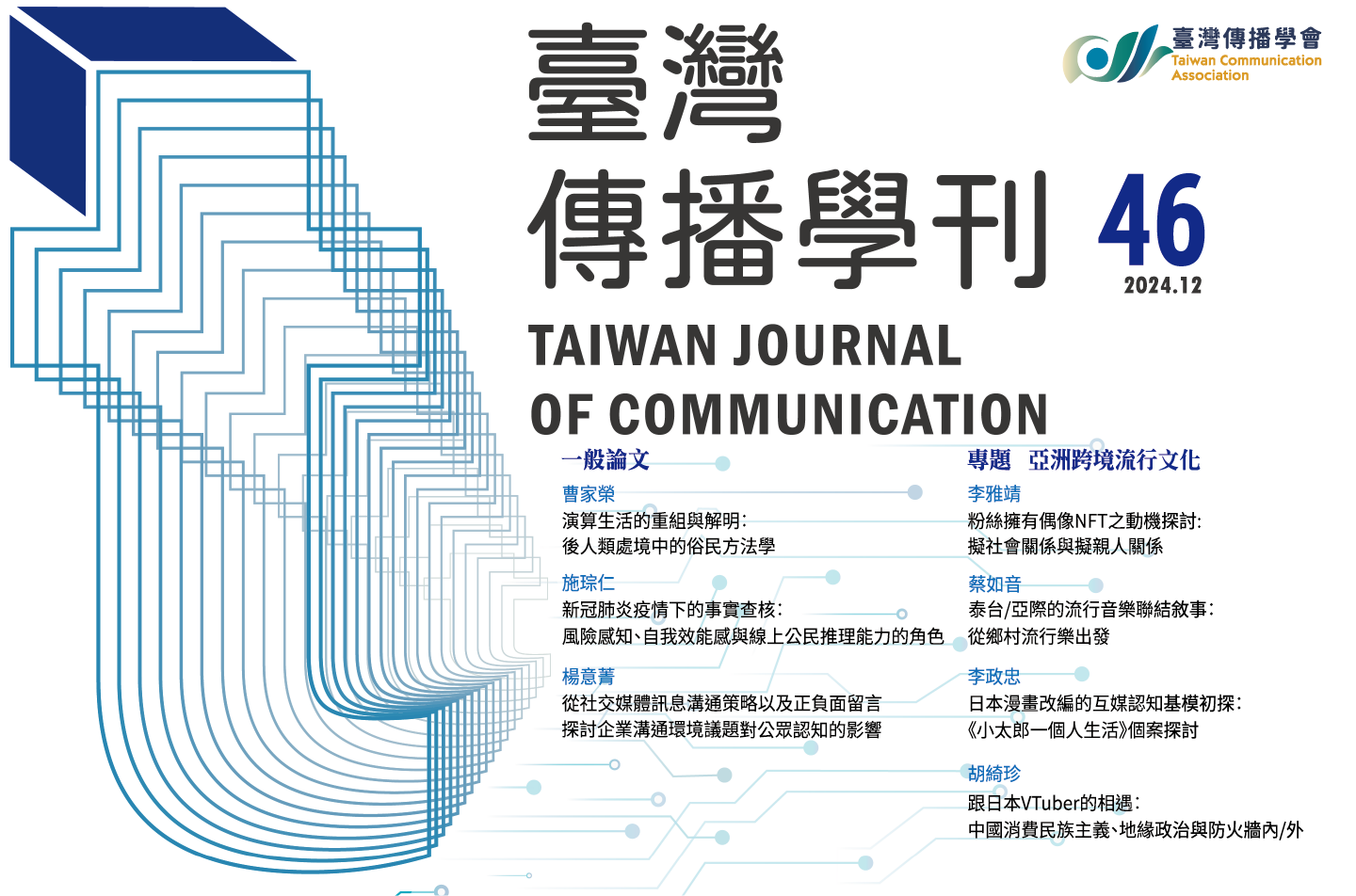

三篇優秀的一般論文即是回應上述又遠又近、既虛擬又真實、人與技術交雜共存的當代情境。曹家榮透過〈演算生活的重組與解明:後人類處境中的俗民方法學〉一文,展示一個適合分析演算法與人工智慧中介日常生活的理論架構,關注非人的行動者與「異質組裝」的行動場景,幫助瞭解數位時代的常識建構、權力效應、與倫理政治。施琮仁的〈新冠肺炎疫情下的事實查核:風險感知、自我效能感與線上公民推理能力的角色〉和楊意菁的〈從社交媒體訊息溝通策略以及正負面流言探討企業溝通環境議題對公眾認知的影響〉,兩篇文章則分別以疫情相關之假訊息查證公民角色與環境風險溝通之企業社會責任為例,剖析人與技術交錯運作,對社會輿論與企業形象進行「異質組裝」的行動場景。

本期的「亞洲跨境流行文化」專題中,四篇論文恰好都著墨於人們和媒體之間跨地域或跨科技的精彩互動,分別探討台灣粉絲與多國偶像間的擬社會或擬親人關係、台、華語翻唱挪用泰國鄉村樂的多層次連結敘述、日漫之動畫與真人改編作品對台灣閱聽人的認知影響、以及中國網民和日本VTuber之間愛國情緒與消費自由的拉扯。

李雅靖的〈粉絲擁有偶像NFT之動機探討:擬社會關係與擬親人關係〉,經由深入訪談發現,偶像導向動機有助於建立擬親人關係,而友誼導向動機則利於擬社會關係之形塑,兩者皆提高粉絲擁有虛擬偶像NFT的意願,增進偶像NFT的購買。粉絲會和遙遠的偶像形成親人般的模仿、分享、合作、照顧、依附、溝通等正向關係,同時也會提供情緒支持、依靠或實質的經濟協助。研究除了證實粉絲對偶像擬親人關係會產生向上的社會比較,也顯示粉絲間的互動頻繁也會產生向上、向下、橫向社會比較。這些媒體中介的虛擬關係讓粉絲除了擁有偶像NFT獲得陪伴感,也有機會藉由各種數位交流的形式,實際滿足偶像陪伴在粉絲身邊的感覺。

蔡如音的〈泰台/亞際的流行音樂聯結敘事:從鄉村流行樂出發〉,檢視過往30年間重要的翻唱、參考,分工及融合創新案例,試圖書寫跨境聯結的流行音樂敘事,關注鄉村樂的產業作為與全球混雜性,嘗試鬆動「台灣」與「泰國」流行樂的國族文化框架。作者並以黃明志「土生大馬、土長亞洲」為例,彰顯融合亞洲內部多地音樂風格的創作方式與意義。

李政忠的〈日本漫畫改編的互媒認知基模初探:《小太郎一個人生活》個案探討〉,聚焦在改編互媒認知的基模,影響因素包含個別媒介屬性特質、互媒轉換、互文對照、個人偏好習慣、與觀看先後順序。「具象化」的程度會對於想像力有相當程度的框架與引導效果,認為更符合原著精神,因此有較多學生選擇先觀看動畫改編。「真實感」的感知與詮釋是影響「次元轉換」結果評估以及是否得以產生「代入感」體驗的關鍵機制,而改編作品觀看前後會出現「互媒性定錨策略」與「互文性定錨策略」的轉換。

而科技創造的虛擬人事物不僅能互媒改編,「具象化」產生「真實感」與「代入感」,形成擬社會與擬親人關係,或跨境混搭,還可能引發政治經濟上的衝突糾紛。胡綺珍的〈跟日本VTuber的相遇:中國消費民族主義、地緣政治與防火牆內外〉,正是以一樁日本虛擬偶像的「辱華」事件,分析虛擬科技的真實巨觀效果。針對不具地球人身分的VTuber,中國網民的民族主義並不手軟,以「沖蝗」的網路翻牆攻擊與「金主/大爺」消費杯葛,逼迫其退出中國市場。這篇論文娓娓道來網路世界與虛擬偶像絕非冰冷科技而已,其中投射與醞釀了無數愛恨情仇與受害虐人的大小生命故事,既促動主流的愛國心,也引發非主流的自由市場反思。

感謝前任學刊團隊們打下堅實的基礎,從本期開始編務將由一群新手接棒,包括我、新任執行編輯葉建廷、與助理編輯諶泳緹都會兢兢業業守護這份台灣傳播學界的重要刊物。新手上路,還好有經驗豐富、專業的編輯委員協助與指導,希望一起可以讓更多更好的論文嶄露頭角。非常感謝王孝勇(靜宜大學)、李秀珠(陽明交通大學)、林富美(世新大學)、陳怡璇(中正大學)、楊芳枝(成功大學)、劉慧雯(政治大學)等編輯委員(依筆畫順序)的大力支持,協助紙本學刊與平台網站拉近傳播研究者炙熱愛智的心與距離。